李哲驾驶越野车和学生一起在野外作业(11月3日摄)。新华社记者 赵子硕 摄

户外徒步、驾驶四轮越野车、操作无人机……这些看似与科研不着边的内容却是天津大学建筑学院特聘研究员李哲的日常。作为学院长城研究团队成员,今年45岁的李哲常年奔波在长城沿线。

为了将长城文物资源转化为可永久保存、永续利用的数据资源。2018年底,天津大学建筑学院长城研究团队启动了“长城全线实景三维图像”采集工程,通过无人机超低空飞行,对长城进行扫描式的连续图像采集,并通过软件处理生成现状三维模型,用于隐藏资源发现、文化遗产展示、病害分布调查与成因分析等多个领域。

两万公里的无人机飞行距离、300多万张高清图像、超过40TB总数据量……4年多时间,李哲和团队成员跨越13个省区市,对明长城全线超九成人工墙体进行了厘米级精度的连续拍摄,甄别出130多处暗门实物遗存并构建出“家族图谱”,关于长城更深层的秘密得以呈现在世人面前。

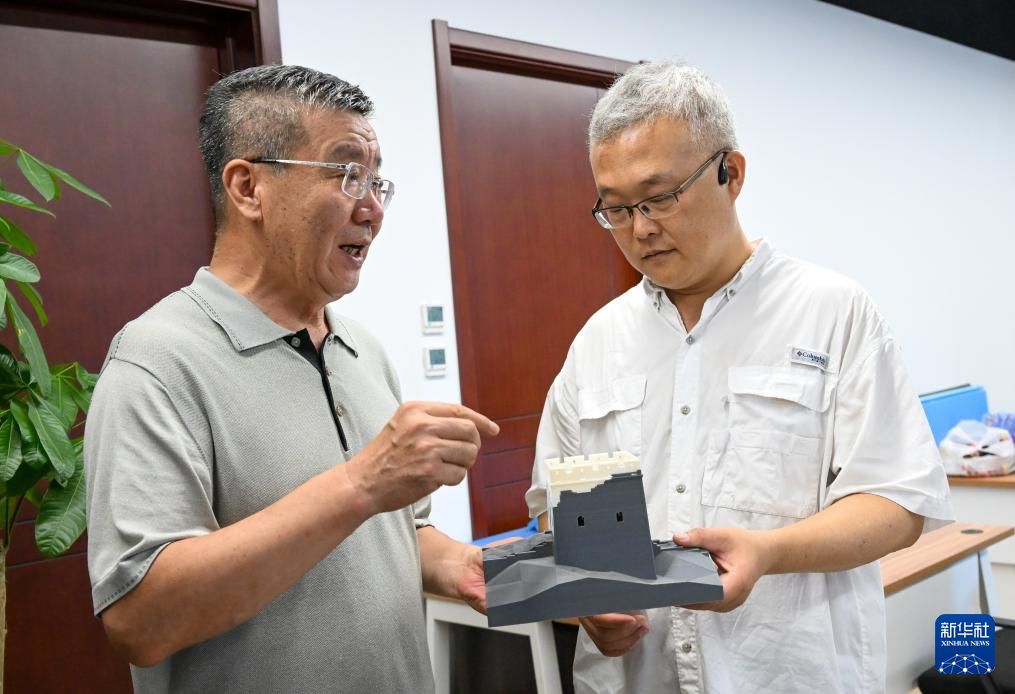

2023年初,长城研究团队在天津博物馆完成了“虚实之间·发现长城——天津大学长城研究和数字成果展”,通过沉浸式多媒体、3D打印模型、还原历史场景等手段,展示了他们20年来的长城研究与沿线数字化成果,为观众直观呈现出敌楼暗门、突门等鲜为人知的长城秘密。

“长城是中华民族一部壮阔的史诗,希望通过我们的研究,不仅为长城保护和监测提供支持,更能呈现出长城真实、完整的历史价值和文化内涵,增强长城遗产的文化阐释力和吸引力。”李哲说。pagebreak

李哲(右)驾驶越野车和学生一起在野外作业(11月3日摄)。新华社记者 李然 摄pagebreak

李哲在户外用无人机对北京箭扣长城进行拍摄(11月3日摄)。新华社记者 赵子硕 摄pagebreak

李哲(前)和学生徒步前往北京箭扣长城(11月3日摄)。新华社记者 赵子硕 摄pagebreak

李哲在户外用无人机对北京箭扣长城进行拍摄(11月3日摄)。新华社记者 赵子硕 摄pagebreak

李哲在户外准备放飞无人机(11月3日摄)。新华社记者 赵子硕 摄pagebreak

李哲驾驶越野车和学生一起在野外作业(11月3日摄)。新华社记者 赵子硕 摄pagebreak

李哲在户外准备进行无人机作业(11月3日摄)。新华社记者 赵子硕 摄pagebreak

李哲(右)和学生在工作室内就拍摄的长城图像进行交流(7月25日摄)。新华社记者 李然 摄pagebreak

李哲在工作室内介绍长城烽传系统特效模型(7月25日摄)。新华社记者 李然 摄pagebreak

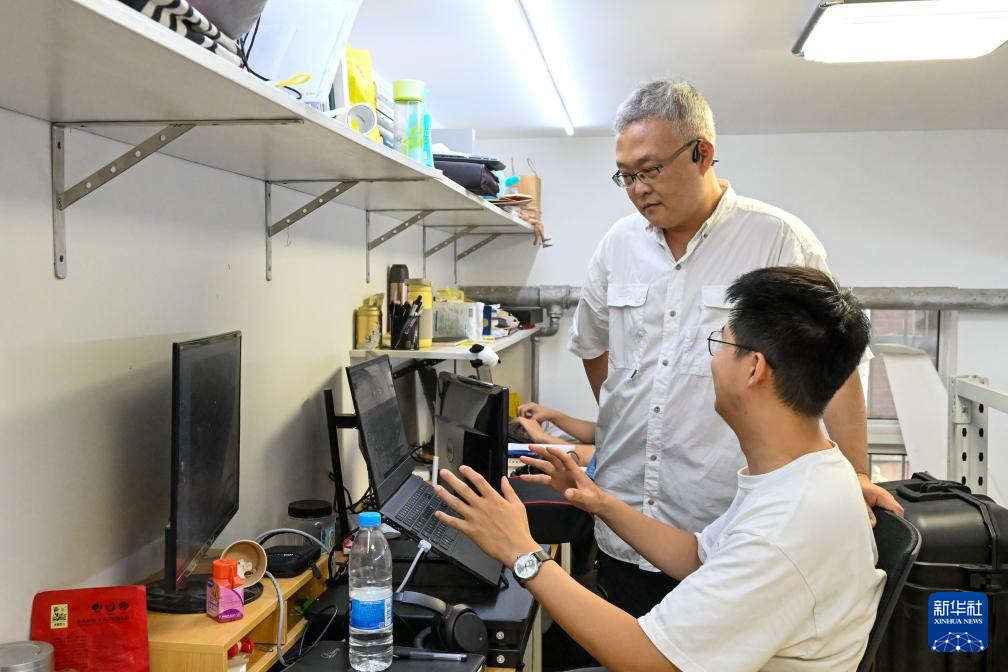

李哲(后)与团队学生在长城研究团队的工作室内交流科研进度(7月25日摄)。新华社记者 孙凡越 摄pagebreak

在长城研究团队的工作室内,李哲展示通过手机AR技术实现的长城数字化成果(7月25日摄)。新华社记者 孙凡越 摄pagebreak

李哲(左四)和学生在工作室内交流(7月25日摄)。新华社记者 李然 摄pagebreak

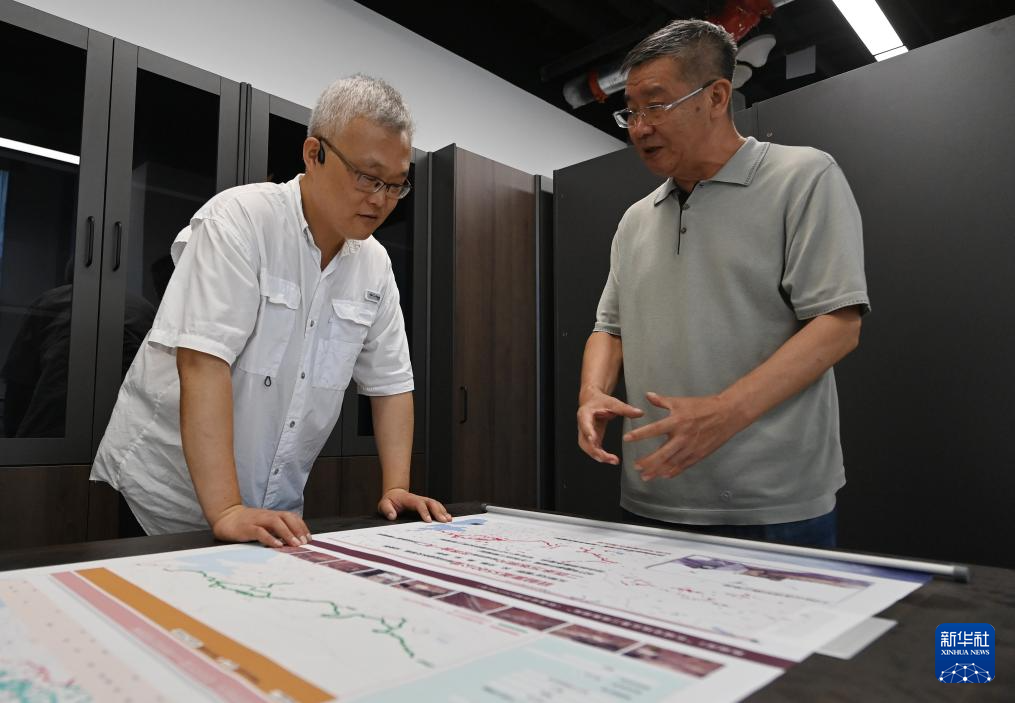

李哲(左)和天津大学长城研究团队负责人张玉坤在办公室内交流(7月25日摄)。新华社记者 李然 摄pagebreak

李哲(右)与天津大学长城研究团队负责人张玉坤在办公室内手拿一座3D打印的长城敌楼模型交谈(7月25日摄)。新华社记者 孙凡越 摄pagebreak

在长城研究团队的工作室内,李哲与团队成员开会讨论科研进度(7月25日摄)。新华社记者 孙凡越 摄pagebreak

李哲(右二)在“虚实之间·发现长城——天津大学长城研究和数字成果展”上给观众讲解长城突门(2月12日摄)。新华社记者 李然 摄pagebreak

李哲(左)和学生在天津博物馆进行撤展前的记录工作(7月6日摄)。新华社记者 李然 摄